La Russie, une société abimée par l’histoire

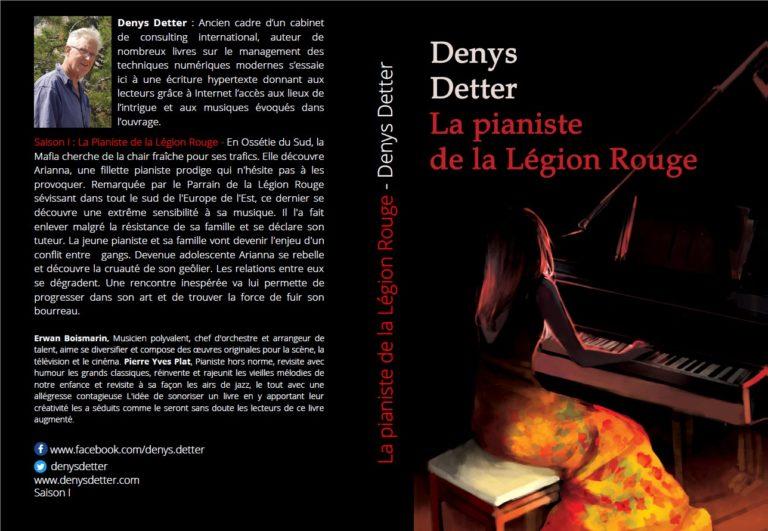

Victime d’une guerre des mémoires la société russe, à peine (et mal) émancipée subit une double peine. Celle extérieure d’une guerre larvée des occidentaux entrainée par les américains et celle, intérieur des mafias. Fortes de leur puissance, capables de dominer des gouvernements, ces dernières métastasent désormais à l’international, mettant en danger les démocraties.Par Denys Detter, l’auteur de la Saga Armony

La Russie est minée de l’intérieur, affaiblie par les mafias, la dénatalité, la poussée de l’intégrisme musulman, la montée en puissance des nations eurasiennes. Les occidentaux, les européens, qui craignent la puissance russe, son armée, ses missiles, devraient plutôt craindre une pourriture bien pire : la contagion des mafias venues de l’Est sur leurs sols ! Quand aux européens s’ils veulent préserver une quelconque influence et commercer avec la plus vaste pays du monde avec leur voisin, ils doivent cesser de vassaliser leur diplomatie à celle des américains. L’histoire nous enseigne qu’elle nous conduit généralement à des catastrophes sanglantes.

Au 19 et au 20ème siècle, rien n’aura été plus destructeur que l’idéologie communiste, le rêve projeté d’un bonheur pour tous, véhiculé par quelques intellectuels, vite dépassés par les évènements qu’ils avaient souhaités. Marx et Engels, dans leur manifeste du parti communiste, ne voyaient certainement pas les dizaines de millions de morts engendrés par une doctrine qui pouvait être apparentée, par ses excès et ses dérives perverses, à une secte, une religion laïque qui comptait purifier le monde des bourgeois et des capitalistes. Le messianisme de Lénine et le catéchisme révolutionnaire de Boukharine et de Preobrajenski, l’ABC du communisme, constitueront une charge radicale contre les partis bourgeois et les pouvoirs, tous les pouvoirs. Les nouveaux prêtres du communisme laïc vont durant des années construire, élaborer, affiner une dialectique effarante et effroyable qui n’est pas sans faire penser aux thèses de Ford et du régime Hitlérien pour justifier la marginalisation, puis la condamnation et enfin l’extermination des juifs. Le pouvoir du Kominterm représentait auprès d’une population majoritairement fruste et mal éduquée la solution finale, totale : une conception du politique qui sous une forme d’esclavage dû à la soumission, organise la société, la vie et la protection de chacun, en élimine les éléments perturbateurs en utilisant l’envie, le ressentiment pour justifier puis faire accepter les emprisonnements, la disparition de toute équité quand la loi est dictée par la volonté du pouvoir et non pour protéger les populations de l’arbitraire.

En fait, la doctrine communiste s’adosse et se justifie au travers d’une vision moralisatrice du monde. Cela lui permet de justifier toutes les postures sectaires puisqu’elle le fait au nom d’une vision morale de son monde. Prendre aux riches même si cela est illégal devient justifié. Tromper les pauvres, cela aussi est justifié puisque c’est au nom de la purification de la société et de ses démons. Curieusement, bien plus tard, cette posture va aller jusqu’à justifier le « vol » des biens et patrimoines de l’Etat Russe, puisqu’ils ne sont au fond que « le fruit des rapines des décennies précédentes » ! La société russe n’en finit pas d’être la victime d’une tromperie selon laquelle on pourrait organiser la vie comme le bonheur fut-il uniquement matériel. Et si par cas un citoyen s’avisait de s’en plaindre ou de le faire savoir autour de lui, il y avait de fortes chances qu’on l’accuse de médisance, de sédition, ce qui, bien sûr, lui valait de perdre son emploi, ses revenus, son logement et parfois de gagner l’aller simple pour une prison où il serait oublié pour toujours.

Après la phase d’ahurissement découlant de la découverte de l’ampleur des crimes de Staline, se fit jour une demande de vérités qui pouvaient expliquer – sinon justifier – les souffrances des familles imposées par une idéologie dévoyée qu’était devenu le rêve collectiviste du communisme. Le souvenir de cette terreur, des génocides, s’est estompé avec le passage des générations au point que certains ne trouvent plus choquant ou indécent de « pleurer » le petit père des peuples et son courage face à l’ennemi nazi. Deux dictatures démoniaques s’étaient affrontées dans une folie meurtrière qui avait fait plus de cent millions de morts, mais tout cela paraissait secondaire. C’était hier !

Une combustion lente couve depuis des décennies entre les peuples soumis à l’arbitraire et à la brutalité du régime soviétique. Le pouvoir soviétique n’a jamais cessé de martyriser les nationalités et les nations sous son influence. Les déplacements massifs des populations, les modifications de leurs frontières, les exactions et les abus du pouvoir auront traumatisé une société russe qui se voit, malgré ses malheurs, considérée par ses voisins comme l’empire du mal. Chaque région se jetant continuellement à la figure les exactions des uns envers les autres. L’émancipation des peuples de l’URSS n’a pas trente ans ! Crise de la mémoire, crise d’identité nationale, crise d’idéologie envers le Parti, le désastre économique et humain du Stalinisme et de ses héritiers reste encore aujourd’hui considérable. Les russes veulent oublier. Leurs voisins, surtout pas.

Mafia d’État ? Mafias tout court ! Fin des années 2010, l’atmosphère en Russie était empuantie par les relents d’une démocratie mort née et le refus des russes de croire à la réalité du mal qui rongeait leur société. La politique et le destin de la Russie était passés dans les mains d’autocrates qui se nommaient eux-mêmes au lieu d’être choisis par un suffrage quelconque. La verticale du pouvoir affermissait sa main mise sur toute l’économie du pays. Seuls survivaient les « russes d’en bas » qui savaient s’en sortir par beaucoup de débrouille et ceux d’en haut qui ne devaient pas l’être moins pour survivre dans les arcanes des pouvoirs. Tout le monde supportait cet état de fait reposant sur un accord implicite entre les dirigeants et la société russe qui, en échange d’une limitation des libertés publiques, en attendait des avantages sur ses revenus qui n’arrivaient malheureusement pas souvent. Certains avaient même à l’esprit ce qui se passait en Chine, le grand bond en avant ! … mais ce ne fut pas le cas.

Crimes et déportations de masse ont éradiqués tout un pan de la société soviétique, majoritairement des magistrats, des militaires, des intellectuels, des propriétaires ou des industriels qui pouvaient d’une façon ou d’une autre contrer ou résister à la déferlante d’une doctrine qui sonnait le glas d’une société civilisée au bénéfice d’une mafia d’Etat. Mafias qui au fil des années se destinaient moins à la résistance aux injustices et aux spoliations du régime – comme à l’origine les mafias siciliennes et calabraises en lutte contre un pouvoir central spoliateur – mais plutôt comme partenaires de la curée.

Sans que cela soit bien perceptible les populations vivent dans une culture du crime encouragée par les mafias criminelles en relations incestueuses avec l’Etat, le tout concourant à la subversion des valeurs par la force brute. Les pays de l’Est en s’émancipant du communisme n’ont pas pu éviter la mainmise de puissantes mafias sur leur économie qui, derrière des institutions complices, pillent la richesse nationale. Des organisations capables de mettre sous tutelle des pays entiers à l’exemple du Monténégro ou de l’Albanie et de terroriser des multinationales grâce à des cyber-attaques de plus en plus sophistiquées. La pieuvre du crime organisé s’est profondément installée en Europe. Devenus de vrais professionnels du crime, les bandes organisées imitent la Cosa Nostra et son omerta, deviennent moins visibles mais pas moins dangereuses. Grande pourvoyeuse de traite des êtres humains, de la prostitution et de la drogue, la mafia albanaise a pris le contrôle des quartiers comme Soho à Londres. Aux Amériques, la menace paraissait bien lointaine alors que la pourriture était déjà bien là chassant impitoyablement les siciliens, les italo-américains, les irlandais ou les américains pures souches qui se voyaient débordés par la cruauté de leurs compétiteurs s’alliant avec les gangs « latinos » d’Amérique du Sud pour les éliminer. Après en avoir chassé les Jamaïquains, les mafias de l’Europe de l’Est ont chassé la Cosa Nostra de New York tout en renforçant leurs alliances avec les narcotrafiquants sud-américains ouvrant à ces derniers un boulevard vers les marchés européens.

L’Europe prend conscience à son tour que les mafias, ce ne sont pas seulement des films noirs réservés aux Américains ou cantonnés à la Sicile ou au Sud de l’Italie. Depuis des années les pays européens constatent l’ampleur des transferts de capitaux venus de Russie ou de pays périphériques pour s’investir dans différentes activités, dont l’hôtellerie et les boites de nuit, en France notamment. Traquée et surveillée de près un peu partout, aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, la mafia russe a vite trouvé de nouveaux lieux à investir sur le continent indien et en Extrême-Orient. Les trafics de drogue, d’armes et de chair juvéniles y sont très actifs depuis des décennies. La mafia russe a commencé par investir à Goa en Inde dans des terrains qui seront utilisés pour installer des hôtels et des maisons de jeu. Rapidement une diaspora russe de mauvais garçons a pris le pouvoir sur des édiles locaux à coups de milliers de dollars destinés à être blanchis. Craignant de décourager les investisseurs, les vrais, les autorités locales semblent paralysées, ce qui fait les affaires de la mafia russe qui continue à s’installer.

L’Europe prend conscience à son tour que les mafias, ce ne sont pas seulement des films noirs réservés aux Américains ou cantonnés à la Sicile ou au Sud de l’Italie. Depuis des années les pays européens constatent l’ampleur des transferts de capitaux venus de Russie ou de pays périphériques pour s’investir dans différentes activités, dont l’hôtellerie et les boites de nuit, en France notamment. Traquée et surveillée de près un peu partout, aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, la mafia russe a vite trouvé de nouveaux lieux à investir sur le continent indien et en Extrême-Orient. Les trafics de drogue, d’armes et de chair juvéniles y sont très actifs depuis des décennies. La mafia russe a commencé par investir à Goa en Inde dans des terrains qui seront utilisés pour installer des hôtels et des maisons de jeu. Rapidement une diaspora russe de mauvais garçons a pris le pouvoir sur des édiles locaux à coups de milliers de dollars destinés à être blanchis. Craignant de décourager les investisseurs, les vrais, les autorités locales semblent paralysées, ce qui fait les affaires de la mafia russe qui continue à s’installer.

Ces gangs qui sévissent sur toute la planète se moquent bien des enjeux géostratégiques qui mobilisent les grosses têtes des équipes gouvernementales. Elles prolifèrent, l’une entrainant l’autre et elles le feront aussi longtemps qu’une équipe au pouvoir, un peu moins « testeronée » et plus futée, aura compris que ces organisations mafieuses sont le véritable ennemi commun de notre civilisation dite moderne. Ce jour-là, les nations encore accrochées à une diplomatie vestige des pires moments de la guerre froide, s’allieront peut-être afin de s’attaquer à leur vrai ennemi : un ennemi de l’intérieur, un véritable cancer qui envoie ses métastases partout dans les corps sociaux et économiques et engendre misères et révolte : La pieuvre !

La Russie orthodoxe en plein déclin face à l’intégrisme musulman – Les élites russes, experts et techniciens diplômés qui en ont assez d’attendre des temps meilleurs décident d’émigrer vers d’autres pays. Ils partent pour des pays limitrophes, pour la Chine ou pour l’Europe de l’Est, un phénomène amplifié par le rôle croissant des réseaux sociaux. L’Union Européenne aura recueilli avant les années 2010 près de 60% des ressortissants russes quittant leur pays. La classe moyenne russe a compris qu’il ne fallait rien attendre d’une nation empêtrée dans ses faiblesses constitutionnelles, d’une justice aux ordres, d’une élite paralysée par de multiples compromissions. Si tous les médias ne se livrent pas aux diatribes anti-occidentales, le silence de la plupart sur la dérive de la société russe était un indicateur inquiétant de l’appauvrissement démocratique du pays. Un pays où de plus en plus visiblement les mafias et les réseaux de l’oligarchie mettaient le pays en coupe réglé. Une situation facilitée par le blocus imposé à la Russie.

Rajoutons à cela une natalité très nettement insuffisante pour renouveler les générations. La dénatalité russe est sans doute le résultat indirect de l’incertitude vécue par des familles qui ont du mal à se loger, restent soumises à la loi du plus fort et dont les enfants ne sont pas suffisamment accompagnés au plan scolaire et professionnel. Plus de 2,5 millions d’enfants seraient errants en Russie. L’alcoolisme et la mauvaise santé de la population font que le taux de mortalité augmente plus vite que celui de la natalité. Résultat le pays compte 10 millions de femmes de plus que les hommes, majoritairement sans travail ce qui les rend encore plus vulnérables face aux réseaux de souteneurs et de la traite des êtres humains.

Pour Alfred Koch, ancien vice-ministre du premier gouvernement de Boris Eltsine, en charge de la privatisation de l’économie russe puis responsable de Gazprom Média, la Russie doit faire face au risque d’un antagonisme croissant avec le radicalisme religieux. Cet observateur de la politique entre les blocs est-ouest, s’insurge de voir les médias occidentaux reprocher à Poutine sa proximité avec ses proches voisins que sont la Turquie, la Syrie, l’Égypte, l’Irak, l’Iran ou encore le Kazakhstan avec lesquels il est obligée de composer compte tenu de la forte présence de ses ressortissants musulmans.

Le Kremlin veut éviter d’accentuer la fracture Orient-Occident qui avait été le creuset de la guerre de Bosnie Herzégovine. Il s’agit d’un fait essentiel. La « Russie blanche », paradoxalement, est depuis des siècles, mais pour combien de temps encore, le tout premier rempart contre l’activisme religieux des fous d’Allah venu de l’Est. De religion orthodoxe, l’empire russe a toujours protégé les chrétiens contre les visées de l’empire ottoman. Pendant des décennies elle a contenu les visées territoriales des Turcs à qui elle a fait la guerre à plusieurs reprises. Un temps allié, un temps adversaire !

Les oligarques au pouvoir en Russie ne peuvent ignorer l’influence de la religion islamique qui se présente comme une autorité suprême capable de contenir les dérives des autocrates du Kremlin. Bien sûr, il n’en est rien, c’est une façon comme une autre de gagner en légitimité auprès de populations qui se sentent abandonnées par le pouvoir central. Un peu partout sur les territoires de l’ex URSS, des pays renforcent, comme la Tchétchénie, leurs institutions de droit islamique. L’islam devient alors un bouclier politique en laissant entendre qu’il protège ses ressortissants alors qu’il ne fait que les « enfermer » dans un Etat soumis à l’idéologie religieuse. Différemment, il rend plus difficile les relations avec les « non croyants » ….

Les oligarques au pouvoir en Russie ne peuvent ignorer l’influence de la religion islamique qui se présente comme une autorité suprême capable de contenir les dérives des autocrates du Kremlin. Bien sûr, il n’en est rien, c’est une façon comme une autre de gagner en légitimité auprès de populations qui se sentent abandonnées par le pouvoir central. Un peu partout sur les territoires de l’ex URSS, des pays renforcent, comme la Tchétchénie, leurs institutions de droit islamique. L’islam devient alors un bouclier politique en laissant entendre qu’il protège ses ressortissants alors qu’il ne fait que les « enfermer » dans un Etat soumis à l’idéologie religieuse. Différemment, il rend plus difficile les relations avec les « non croyants » ….

Les jeunes populations des pays limitrophes, désœuvrées, abandonnées, en révoltes, se tournent vers la religion musulmane présentée comme le seul moyen de faire bouger les lignes politiques et économiques de nations sans morale donc « sans Dieu » où le puissant écrase et dévore tout, Ainsi la religion fait irruption dans le paysage social bien au-delà de son champ traditionnel. En d’autres termes, la religion utilise l’idéologie politique pour justifier sa résistance aux dérèglements d’une société rongée par tous les trafics de la voyouserie et du brigandage tout en utilisant les mêmes procédés. Qui peut ignorer que les salafistes envisagent de créer un califat en Russie ? On en voit les ravages en Tchétchénie, au Daghestan où le fondamentalisme islamique, le wahhabisme, sert de faux nez pour développer une idéologie de la terreur qui n’est qu’un prétexte pour enlever des gens, rendus ou pas, contre de fortes rançons ou pour s’emparer des biens d’autrui. Au sud de la Fédération non loin de Sotchi, des régions s’agitent depuis des années sapant progressivement le pouvoir de Moscou. Des associations de musulmans en Russie n’hésitent pas à braver le pouvoir en affirmant vouloir faire du califat l’avenir de la Russie et d’affirmer « La Russie assassine l’Islam ».

La querelle historique entre les deux blocs Est/Ouest, est devenue dangereuse car elle masque la montée du radicalisme et de l’intolérance religieuse qui affaiblit la Russie. C’es vrai aussi des mafias qui montent en puissance, gangrènent toute la société faute d’Etat juridiquement structuré et fort. Elles contribuent, de l’intérieur, à l’affaiblissement et au déclin de la Russie en utilisant à leur profit les tensions religieuses. En 2012, le ministère russe de l’Intérieur chiffrait entre 60 et 70 000 milliards de roubles (plus de 1.220 milliards d’euros) les sommes accumulées et contrôlées par le crime organisé, privant « l’Etat de droit » de revenus fiscaux indispensables à un grand pays.

Le « containment” systématique de la Russie par les américains – La doctrine présentée par Zbigniew Brzezinski dans son livre « Le grand Echiquier consistait à porter l’influence américaine dans les pays réputés « post-communistes ». Cette stratégie agressive tendait à isoler la Russie de ses anciennes colonies et surtout des pays européens. Cette thèse pernicieuse consistant à poursuivre une guerre larvée de position, justifie l’existence de lobbies militaires puissants. Ces postures va-t’en guerre permanentes sont à l’origine de dépenses qui épuisent les richesses des nations en cause.

Le sentiment antirusse va faciliter le rapprochement de la Géorgie avec l’Ouest avec pour symbole la visite triomphale de George W. Bush à Tbilissi en 2005, comme ce sera le cas pour l’Ukraine et la Moldavie bien après les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) en attendant de se voir rejoints par la Biélorussie. Les Américains, aidés de leurs dollars, vont s’engouffrer dans la place pour diminuer l’influence russe sans que cela apporte un quelconque avantage économique aux pays de l’Est ayant accepté de troquer l’hégémonie américaine au lieu et place de celle des Russes. Si une majorité d’ukrainiens, anti-Poutine, anticorruption voyait d’un bon œil la progression des échanges avec l’Europe, ils n’ignoraient pas que les échanges entre l’Ukraine et la Russie étaient déjà bien supérieurs et avantageux notamment en matière de droits douaniers.

Grâce à cette doctrine, les Américains bénéficient d’un glacis qui empêche un rapprochement entre l’Europe et la Russie. Continuant leur encerclement de « leurs amis de l’Est », les Américains ont obtenu – contre quelques millions de dollars – de pouvoir installer une partie du bouclier anti missiles sur une ancienne base militaire russe, tombée aux mains de l’Otan en Roumanie. Cela veut dire radars de poursuite, des installations militaires US au bord de l’empire de l’ours. Les États Unis peuvent se permettre d’installer un bouclier d’anti missiles dans les pays baltes mais si Moscou fait de même à Kaliningrad (petite région russe coincée entre la Pologne et la Lituanie) s’élèvent de toutes parts des accusations sur l’impérialisme Russe. De plus Washington a réussi à installer des bases militaires en Asie Centrale.

Très subtilement les Américains sous des prétextes divers font de l’OTAN l’outil de leur encerclement de la Fédération de Russie. Qui pouvait croire dans les chancelleries européennes que les Russes allaient rester sans réagir. L’Amérique ne cesse de présenter une face belliqueuse aux Russes en s’étonnant, avec les Européens, de voir les Russes réviser leurs positions diplomatiques. On peut se dire que si les Américains n’avaient si ostensiblement ouvert un front en Géorgie, la Russie n’aurait sans doute jamais bougé un pouce pour aller aider les Ossètes. Ce petit jeu de go pervers et stupide amène progressivement la Russie à refuser l’influence occidentale, à limiter ses échanges avec l’Europe, à nier son identité européenne, celle venue de la Russie des Tsars. Sous la pression des américains, la Russie blanche pro-européenne se voit obligée de se renier, de renier ses racines européennes pour pouvoir exister sur l’échiquier international. Les Russes souffrent, comme le dit Madame Carrère d‘Encausse, spécialiste de l’histoire de l’URSS, d’une sorte de négationnisme de la part de leurs voisins occidentaux qui les « regardent de haut ».

A cheval sur des grands principes, qui n’ont pas leur place en matière de real politik, les européens veulent ignorer l’histoire de la région. Le président Poutine ne pouvait ignorer l’appel des Russes et des Ukrainiens majoritairement prorusses vivant en Crimée. Ces derniers se savaient menacés par l’arrivée permanente de Tatars de religion musulmane, parfois fondamentalistes, qui n’hésitaient pas à vandaliser les croix orthodoxes des cimetières. Accusés d’avoir soutenu les nazis, chassés par Staline, des dizaines de milliers attendaient encore de se réinstaller dans leur région d’origine, ce qui faisait craindre à la population en majorité orthodoxe, une multiplication de conflits interreligieux. Fallait-il revivre un remake du conflit Serbe ?

Despotes, dictateurs sanguinaires, voleurs, meurtriers d’opposants, cela ne mettait pas grand monde en émoi. Et les diplomates du Quai d’Orsay qui font la moue envers Poutine ne déploraient pas leurs relations avec les dirigeants de la Syrie, de l’Irak, de Cuba, de la Libye, du Quatar, de l’Arabie Saoudite, etc. La seule question que se posait dans les chancelleries occidentales relevait d’une équation simple : Était-il le candidat de Washington ou celui de Moscou !?

Les États-Unis tentent toujours d’affaiblir économiquement la Russie – Si la Fédération de Russie compte sur ses immenses richesses de ses matières premières et sur son pétrole pour préserver un leadership géostratégique en Europe, les Américains sont bien décidés à leur faire la vie dure. La guerre du pétrole est devenue un motif de tension entre les deux grandes puissances et un enjeu clé de la diplomatie européenne et asiatique. L’Occident, incarné par les Américains, multiplie les investissements dans les oléoducs pour limiter l’influence russe et celle de ses alliés sur le transport du pétrole. De plus la spectaculaire progression du gaz de schiste aux États-Unis aura limité celle des prix de l’énergie et donc des revenus que pouvaient attendre les Russes de leurs productions.

Les intérêts géostratégiques des Etats-Unis sont liés à la mise en service du tronçon géorgien de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, et le pouvoir géorgien compte pour sa part sur l’appui américain en intégrant l’Otan. Protection illusoire, on le sait aujourd’hui. La mer Noire, le Bosphore, la mer de Marmara et les Dardanelles jouent un rôle économique croissant comme carrefour du trafic des ports roumains (Constantza), turcs (Sinope, etc.), ukrainiens (Odessa, etc.), bulgares (Varna), russes (Novorossisk) et géorgiens mais aussi comme zone stratégique entre l’Orient et l’Occident. Peu d’européens ont une connaissance même superficielle de la mer noire et de son importance géostratégique pour la circulation du pétrole et du gaz qui les approvisionnent.

La guerre des oléoducs n’a jamais cessé, bien au contraire. Lorsque les américains ont renforcé leurs contrôles sur les approvisionnements passant par la Turquie, les russes ont soutenu la dissidence de L’Abkhazie, région de la Géorgie. Elle est devenue, avec leur soutien, une « république autonome » en chassant les géorgiens qui formait la grande majorité de la population. Grâce à cette manœuvre l’Abkhazie fermait presque totalement l’accès à la mer noire à la Géorgie. Manœuvre identique coté Ukrainien. Un mouvement qui leur permet de menacer l’approvisionnement de l’Europe en hydrocarbures. Pour affaiblir encore les Russes, les Américains, ont encouragé certains pays périphériques à se regrouper pour gagner en indépendance vis-à-vis du grand frère. La Géorgie, l’Azerbaïdjan (où les Américains ont installé des troupes au sol), l’Ukraine, l’Ouzbékistan et la Moldavie ont été les premiers à s’organiser sous la houlette américaine. Stratégie qui avait amené l’ancien président de l’Azerbaïdjan, Haïdar Aliev, à confier à l’un de ses intimes « Le Politburo n’est plus à Moscou mais à Washington ». En réaction, le Kremlin de son côté s’est échiné à constituer une alliance russo-chinoise (l’OCS) qui exploiterait un réseau commun d’oléoducs à destination de la Chine et du Japon.

La guerre des oléoducs n’a jamais cessé, bien au contraire. Lorsque les américains ont renforcé leurs contrôles sur les approvisionnements passant par la Turquie, les russes ont soutenu la dissidence de L’Abkhazie, région de la Géorgie. Elle est devenue, avec leur soutien, une « république autonome » en chassant les géorgiens qui formait la grande majorité de la population. Grâce à cette manœuvre l’Abkhazie fermait presque totalement l’accès à la mer noire à la Géorgie. Manœuvre identique coté Ukrainien. Un mouvement qui leur permet de menacer l’approvisionnement de l’Europe en hydrocarbures. Pour affaiblir encore les Russes, les Américains, ont encouragé certains pays périphériques à se regrouper pour gagner en indépendance vis-à-vis du grand frère. La Géorgie, l’Azerbaïdjan (où les Américains ont installé des troupes au sol), l’Ukraine, l’Ouzbékistan et la Moldavie ont été les premiers à s’organiser sous la houlette américaine. Stratégie qui avait amené l’ancien président de l’Azerbaïdjan, Haïdar Aliev, à confier à l’un de ses intimes « Le Politburo n’est plus à Moscou mais à Washington ». En réaction, le Kremlin de son côté s’est échiné à constituer une alliance russo-chinoise (l’OCS) qui exploiterait un réseau commun d’oléoducs à destination de la Chine et du Japon.

Même si l’Europe peut réduire sa dépendance au pétrole russe, les conditions d’accès à d’autres sources d’approvisionnement seront sans doute bien moins faciles et ni plus économiques. Le cartel énergétique mené par Gazprom a encore de belles années devant lui parce que l’emprise de la Russie reste forte sur certains des pays où passent les principaux oléoducs et gazoducs alimentant l’Europe. Je ne parie pas un dollar, ni un rouble sur le destin de l’Azerbaïdjan, puissance pétrolière, ancienne république soviétique si les responsables de Gazprom, ex KGbistes, décident que l’alliance politique avec les États-Unis et la Turquie en vue de rejoindre l’OTAN, n’est plus tolérable, bien que son président, Ilham Aliyev, ait souvent donné des gages à son puissant voisin.

Voilà pourquoi trop suivre les Américains dans leur volonté hégémonique d’affaiblir la Russie est contre-productif pour les européens. Le réalisme politique commande au contraire à s’en tenir à la politique entamée à la fin de la guerre froide : développer le commerce entre les nations européennes et les pays de la Fédération Russe.

Passées les indignations d’usage nos dirigeant ne se sont jamais gênés pour souper avec le diable De plus, nombre de pays européens comme la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Finlande et la Bulgarie n’ont pas – et de loin – le désir de se passer d’un fournisseur dont ils sont totalement dépendants. Il suffirait de deux jours pour que l’armée russe bloque une partie des précieux vaisseaux d’or noir qui irriguent l’Europe.

Les russes faute de pouvoir contrer le « soft power » dominant des américains, qui jouent sur l’influence de sa puissance médiatique se cantonnent à une stratégie « hard power » des territoires en essayant de maintenir un glacis aussi important que possible autour d’eux. Sans trop de succès, il faut bien le reconnaitre. L’activisme des américains qui utilisent leur formidable outil d’espionnage électronique leur permet de faire ou défaire des gouvernements selon qu’ils sont pour ou contre leur politique. Un destin promis au gouvernement de la Macédoine en 2014 qui avait refusé de participer aux sanctions contre la Russie à propos de l’Ukraine. La fin du blocus économique de l’Iran, en ouvrant d’autres sources d’approvisionnement stratégiques est en train de changer la donne. Certains n’hésitent pas à penser que la Turquie va dorénavant devoir s’inquiéter de son influence économique et politique régionale, comme d’ailleurs le Liban et Israël. Rien d’étonnant donc si à Washington on commence à montrer les dents face à l’Iran qui revient sur la scène internationale en gênant les américains dans leur guerre larvée contre le Russie.

Les russes faute de pouvoir contrer le « soft power » dominant des américains, qui jouent sur l’influence de sa puissance médiatique se cantonnent à une stratégie « hard power » des territoires en essayant de maintenir un glacis aussi important que possible autour d’eux. Sans trop de succès, il faut bien le reconnaitre. L’activisme des américains qui utilisent leur formidable outil d’espionnage électronique leur permet de faire ou défaire des gouvernements selon qu’ils sont pour ou contre leur politique. Un destin promis au gouvernement de la Macédoine en 2014 qui avait refusé de participer aux sanctions contre la Russie à propos de l’Ukraine. La fin du blocus économique de l’Iran, en ouvrant d’autres sources d’approvisionnement stratégiques est en train de changer la donne. Certains n’hésitent pas à penser que la Turquie va dorénavant devoir s’inquiéter de son influence économique et politique régionale, comme d’ailleurs le Liban et Israël. Rien d’étonnant donc si à Washington on commence à montrer les dents face à l’Iran qui revient sur la scène internationale en gênant les américains dans leur guerre larvée contre le Russie.

L’embargo oblige la Russie à se tourner vers l’Orient – Le blocus mené par les occidentaux contre la Russie responsable de la partition de l’Ukraine et de l’annexion sauvage de la Crimée a contribué au retour de la guerre froide entre les deux blocs. Les restrictions imposées par l’Europe dans les échanges avec la Russie, principalement importateur, aura consisté à se tirer une balle dans le pied sans que cela n’ait d’autre effet que de tendre les relations entre l’Europe et la Russie à la grande satisfaction des américains qui utilisent l’Otan comme un coin pour empêcher toute coexistence pacifique.

Pour ne rien arranger, l’embargo voulu par le Kremlin en rétorsion à celui des Européens rend encore plus difficile la vie quotidienne des Russes. La perte des revenus attendus par l’économie russe aura des effets durables sur la qualité de vie de sa population qui souffre déjà de l’augmentation des prix des denrées alimentaires. Depuis 2015 la récession a touché et fait sortir environ 14 millions de russes de la classe moyenne. Une situation que la très mauvaise conjoncture économique des années 2017/2018 va encore accentuer.

On peut s’interroger sur le réalisme d’une telle option. Si la seule arme de la Russie est son pétrole, il ne faudrait pas oublier que ce pétrole est aussi une importante source de revenus qui a un effet direct sur ses capacités d’importation de produits et d’équipements nécessaires à son développement et à sa modernisation. L’immensité même de la Fédération reste son meilleur atout. Les besoins y sont considérables. Une formidable opportunité pour les industries et les entreprises européennes. Aussi les effets négatifs, désastreux, de l’embargo sur l’économie Russe mais aussi Européenne, n’est plus à démontrer. Cela a pour conséquence un rapprochement des économies et des infrastructures de plusieurs Etats de la Fédération avec la Chine, son voisin oriental.

Les échanges entre les deux blocs ont littéralement explosé mais les migrations massives se font au détriment des slaves, minoritaires face à la démographie asiatique. Une immigration économique particulière est en train d’apporter du travail à des millions de chinois venus exploiter les richesses naturelles de la Sibérie devenue un réservoir de matières premières pour la Chine. La Fédération Russe est en train de vivre sur sa face orientale ce qu’a vécu le sud des Etats-Unis avec l’arrivée en nombre des latinos. « Latinos » asiatiques qui ne se gênent pas pour rappeler à leurs interlocuteurs que Vladivostok s’appelait en 1860, Haishenwai du temps de la dynastie Tang. Un scénario qui pourrait s’accélérer avec le réchauffement climatique rendant plus accessible et moins coûteux l’accès aux riches gisements du grand nord. Des flux migratoires qui seront sans doute profitables pour les deux parties mais qui risquent d’exacerber les nationalismes locaux et amener la Sibérie, devenue plus forte, à se dissocier de la Fédération pour déclarer son indépendance et devenir la « République d’Extrême Orient ».

Tout cela bien sûr a des conséquences socio-économiques dommageables sur la croissance économique endogène. On constate que les régions les plus éloignées de Moscou, à l’exemple du Kazakhstan, mieux gérées, gagnent un leadership économique qui n’est pas au goût de tout le monde. La faible productivité, l’efficacité discutable de sa bureaucratie, condamne la Russie à un retard de développement la mettant à la remorque de ses alliés continentaux. Un cauchemar pour le Kremlin ! Paradoxalement cette évolution, ce glissement très lent vers l’autonomie des nations de la Fédération Russe, ralentit l’ancrage voulue de la Russie vers l’espace Eurasien qui n’attend pas – ou plus- grand-chose du grand frère. La présidence russe a-t-elle compris que le Russie est en perdition dans ses œuvres vives ?

Sur le siècle on peut pronostiquer que si les européens ne réagissent pas, le centre de gravité de la Fédération Russe sera plus Eurasien qu’Européen. Il est peut-être encore temps de se poser la question de savoir si on laisse la Russie développer une doctrine géopolitique Eurasienne ou Européenne ? Qui a le plus à perdre !?

La faute et la couardise des Européens – La couardise des Européens, qui comptent sur le parapluie américain pour les sauver en cas de conflits, leur fait oublier que les USA roulent d’abord pour eux ! Ce qui vient de leur être rappelé sèchement par un Trump qui entend cesser de payer pour un parapluie armé dont il n’a plus rien à faire. Le but de la politique américaine n’a jamais changé : préserver leur leadership en affaiblissant la Russie et en s’en servant d’épouvantail tout en maintenant sous tutelle militaire les pays européens.

Les relations entre l’Europe et la Russie ont toujours été empreintes de méfiance ou au mieux de réserves. Sans doute que le déficit de conscience européenne n’est pas pour rien dans notre faiblesse diplomatique. La Communauté Européenne n’arrive pas à traiter avec les Russes d’égal à égal. Chacun des pays membres en arrive à penser qu’il s’en sortira mieux tout seul dans ses négociations avec les Américains d’un côté et les Russes de l’autre. Chacun pioche dans les avantages offerts par l’un ou l’autre des deux camps, doublement cocus parce que chargés d’une double dette, c’est ce qui se passe en Ukraine qui après avoir vu son économie colonisée par la Russie attend la même chose maintenant de l’Europe, pardon des Américains dont les experts sont dans la place. Je pense aussi à la Serbie tiraillée en permanence entre les deux camps mais aussi au Kosovo qui a su avec beaucoup d’astuce, et grâce à la bêtise des Européens, se tailler un pays au détriment de ses voisins en devenant un allié inconditionnel (en apparence) de l’Otan. Là, récompense d’un joli coup diplomatique, les américains y ont installé ce qui est sans doute la plus importante base militaire hors USA : Bondsteel, au cœur des Balkans, sur le perron de la Russie.

Pourtant l’ours russe magnanime, allié de la France depuis 1891, mériterait mieux. Nos concitoyens d’aujourd’hui ne se souviennent sans doute pas de l’élégance du Tsar Alexandre 1er. En avril 1814, lors de l’abdication de Napoléon vaincu par les armées alliées du futur Louis XVIII, alors que les russes tenaient et occupaient Paris, il protégea les Français. L’occupation se passa sans exactions, sans pillage, sans maltraitance. Ce qui valut à l’armée russe, installée un peu partout dans Paris et ses faubourgs, dont les champs Elysées, des champs à l’époque, de faire l’objet d’une grande curiosité de la part des parisiens. Durant les négociations qui suivront, le Tsar Alexandre protègera la France, qu’il considère comme une alliée, des conséquences de sa défaite. Plus tard, Paris reconnaissante dédiera un pont au Tsar Alexandre III, pont inauguré lors de l’exposition universelle en 1900 et destiné à symboliser l’amitié franco-russe. Car, notre diplomatie semble l’avoir oublié, les russes sont des francophiles, amoureux de la France de la révolution, de la société française qui – mais ne le répétez pas – semble avoir réussi un socialisme humain qui leur a échappé.

Conclusion : L’Europe avec ou contre la Russie ? – La politique de rapprochement entre l’Europe et la Russie voulue par la chancelière allemande n’aura pas résisté au manque de réalisme politique des français et des européens en général. Toutes les ignominies que ces derniers acceptaient des cow-boys, leur étaient insupportables venant de l’Est accusé de résister à son désarmement complet face à un adversaire dont le budget de la défense est quatre fois supérieur à celui de l’ensemble des pays européens et dix fois supérieur à celui de la Russie. Pour les faucons de Washington, la Russie ne peut exister que vassalisée à l’identique de l’Europe. Pour ces derniers, la Russie doit être traitée comme un adversaire potentiel et non comme un partenaire. Posture qui permet à l’Otan de présenter encore la Russie moderne comme une puissance malfaisante et justifier ses implantations militaires.

La propagande des américains est particulièrement efficace sur les esprits européens, toujours peureux, douloureusement marqués par la dernière guerre. De Gaulle avait bien senti le danger d’une telle politique. Il n’oubliait pas les couleuvres qu’avaient tenté de lui faire avaler les Anglais et les Américains. En souhaitant se débarrasser de l’OTAN, il rêvait d’une Europe réunie allant de l’Atlantique à l’Oural, ce que jamais les Américains n’auraient permis. La question reste posée : L’Europe avec ou contre la Russie !? Washington ou Moscou ?

Suppléments sur le contexte E/O

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-guerre-contre-la-russie-sera-165105

http://www.mondialisation.ca/otan-l-actualit-de-la-strat-gie-d-encerclement-de-la-russie/29007